Gastartikel von Marius Hörst und Paul Neumaier

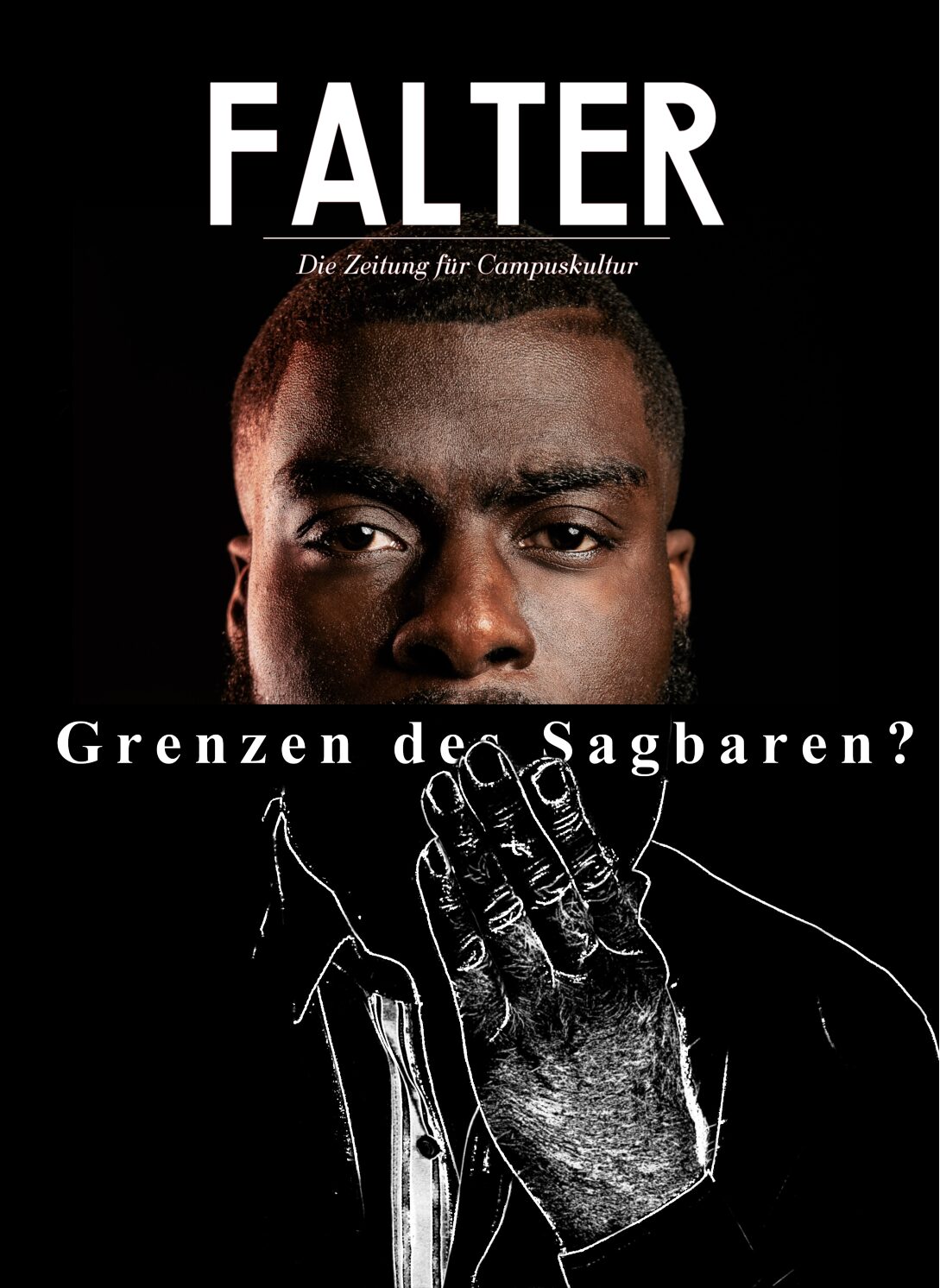

“Grenzen des Sagbaren?” – so titelte der Falter seine vorletzte Ausgabe. Auf der Zeichnung der Titelseite zu sehen: Eine Person, die sich eine Hand vor den Mund hält oder vor den Mund gehalten bekommt. Dabei stellt man sich die Frage: Ist das Bild eine Zustandsbeschreibung des universitären Diskurses?

Manchmal sieht man eine ähnliche Hand, wenn in der Vorlesung wieder von „Studenten” gesprochen wird. Eine solche Äußerung wird von manchen Studierenden als Affront gegen eine Hälfte der Studierendenschaft aufgefasst. Nicht nur im Bereich der Geschlechtsbezeichnungen, auch in Bezug auf Herkunft, ethnische Zugehörigkeit und diverse weitere Gruppenzugehörigkeiten bewegen wir uns im akademischen Diskurs in einem zunehmend eingeschränkten und von polarisierten Fronten gekennzeichneten Terrain.

Wo zieht man die Grenze und wer zieht sie überhaupt?

Wenn es am WG-Tisch um die heutige Elterngeneration geht, lacht man halb kopfschüttelnd, halb stirnrunzelnd über sogenannte Helikoptereltern, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schulpforte kutschieren und im Notfall die 1 einklagen. So irritierend und amüsant eine solche Beobachtung erscheint, so bedrückend müsste sie sein, wenn man den Blick auf den gegenwärtigen universitären Diskurs richtet, der eine analoge Betrachtung erlaubt.

Man ersetze die Eltern mit besorgten Studenten und die Kinder mit schützenswerten Menschen, denen die Eigenständigkeit abgesprochen wird.

Anstelle der Konfrontation mit unbequemen Tatsachen wird der Weg gegangen, auf dem sichergestellt werden kann, keiner Gefahr zu begegnen. Statt im Sinne der Aufgaben einer Universität um das beste Insitutionendesign, gesellschaftliche Arrangement oder das hohe Ziel der Wahrheitsfindung zu ringen, wird versucht, mittels engerer Grenzen eine Scheinsicherheit zu erschaffen, die von der Angst vor der Unsicherheit getrieben ist. Genau diese Unsicherheit ist jedoch das, was die Wissenschaft ausmacht: Der stete Wettbewerb um das schlagkräftigste Argument.

Zieht man neue Grenzen des Sagbaren, verhindert man, dass gewisse Ansichten im akademischen Raum Platz finden können, man verhindert, dass der Wettbewerb überhaupt stattfinden kann. Schnell werden Stimmen laut, mache man das nicht, so bereite man den Weg für einen anarchischen Freiheitsbegriff, der jedes Diskussionsverhalten erlaube. Dabei wird die Verletzung bestimmter Persönlichkeitsrechte, wie beispielsweise Beleidigungen, schon geahndet. Es gibt also Grenzen des Sagbaren. Auch wenn diese, wie man an der Causa Böhmermann (§103 StGB – Majestätsbeleidigung) oder am Blasphemie-Paragraphen (§166 StGB) erkennen vermag, mitunter nicht weniger absurd erscheinen, so werden sie zumindest durch demokratisch legitimierte Gruppen festgelegt und folgen einer strengen Abwägung im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit. Wenn nun, wie aktuell der Fall, eine aktivistische Minderheit die Deutungshoheit über besagte Grenzen erlangen möchte, ist das ein schwerwiegendes Problem. Sie nimmt für sich in Anspruch, Anwalt vulnerabler Gruppen zu sein. Die selbsternannten Interessenvertreter besitzen weder für die Interessenvertretung noch für die Grenzfestlegung keinerlei Legitimation.

Sie begründen engere Grenzen damit, vulnerable Gruppen zu schützen. Derselben Logik folgend könnte man Seminare zur Existenz Gottes, häufig unter der Leitung bekennender Atheisten, verbieten, weil sich sonst Gläubige auf den Schlips getreten fühlen.

Dabei ist Erkenntnis häufig unbekömmlich und aufwühlend. Die Realität nur auf ihre persönlich als verträglich empfundenen Aspekte zu reduzieren, führt die Wissenschaft ad absurdum: Sie würde sich -einfach gesagt- vor sich selbst schützen.

Wir befinden uns bei dieser Festlegung im altbekannten Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit. Den Schuh Benjamin Franklins, dass man am Ende beides verliert, wenn man letzteres für ersteres aufgibt, wird man sich anziehen müssen. Im universitären Kontext sollte diese Abwägung also, sofern möglich, für die Freiheit ausfallen.

Die Universität Bayreuth schreibt sogar in ihrem Leitbild, das sie auf ihrer Website veröffentlicht hat, sie ist “[…] Freiraum für kreatives Denken“ und proklamiert, “[…] Grenzen sind dazu da, in Frage gestellt zu werden.” Vielleicht sollte man beim Sagbaren davon keine Ausnahme machen.

Sollte die Universität ein Safe Space sein?

Als „Safe Space“ werden Räume und Räumlichkeiten bezeichnet, in die sich Menschen zurückziehen dürfen, die sich marginalisiert oder diskriminiert fühlen. An diesen Orten sind Aussagen und Taten verboten, die andere als diskriminierend oder abwertend empfinden.

Den Betreibern dieser „Safe Spaces“ geht es darum, dass eine positive und tolerante Kultur in diesen herrscht und Betroffene an diesen Orten nichts hören müssen, was sie verunsichert oder beunruhigt.

“Die Uni sollte ein geschützter Raum sein, für alle.” – so konnte man im Artikel “Konsequent(zlos) rassistisch” in der vorletzten Falter-Ausgabe lesen. Doch ist diese Forderung wirklich berechtigt, sprich sollte die Universität das wirklich sein? Widmen wir uns also dem sog. “geschützten Raum”, neudeutsch auch Safe Space genannt, an der Universität. Bei aller Euphorie über die gut gemeinte Idee, die in gewissen Bereichen sicherlich auch ihre Berechtigung erfährt, ist zu hinterfragen, ob diese der Aufgaben einer Universität zuträglich ist.

Bei der Festlegung der Regeln eines Safe Spaces lässt man sich von Empfindungen Einzelner leiten, jedoch sind diese der völlig falsche Ratgeber bei einer derartigen Abwägung. Wer sich von oben beschriebenen, wohlgemerkt persönlichen Empfindungen wie Empörung und verletzlicher Betroffenheit leiten lässt und mit ihnen als Grundlage den Safe Space definiert, begibt sich auf einen gefährlichen Pfad für das Wesen der Universität, nämlich auf einen Pfad, auf dem das eigene Weltbild nicht erschüttert werden kann.

Die den Safe Spaces inhärenten Triggerwarnungen packen die Studierenden in Watte – sie sind keiner Gefahr mehr ausgesetzt, emotional aufgewühlt zu werden. Dabei wird eine selektive Wahrnehmung gefördert, die uns suggeriert, es sei gut, gewisse Bereiche des Lebens wie bspw. Tod oder Gewalt in irgendeiner Form abzusondern. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Im Hinblick auf die Corona-Pandemie müssen wir feststellen, dass wir uns gerade in einem Prozess befinden, in dem uns Beschönigungen nicht weiterbringen, sondern nur die schmerzliche Realität. Darf man diese also nicht mehr abbilden, kommt die Frage auf, welchen Zweck Wissenschaft im Allgemeinen oder beispielsweise statistische Methoden im Speziellen haben.

Wir sprechen damit den Studis de facto die Fähigkeit ab, eine objektive Sicht auf die Dinge einnehmen zu können, quasi eine Art intellektuell begründete Distanz zu ihnen aufzubauen. Dieser Bevormundung sollte man gerade an einer Universität kritisch gegenüberstehen.

Soll die Universität Menschen in die Welt entlassen, die sich im niemals enden wollenden Elend, das man dort antrifft, nicht zurechtfinden? Randy Newman dazu im Titelsong zur Serie Monk: “It’s a jungle out there.” Jener Dschungel ist es jedoch, in dem wir uns orientieren möchten. Wir müssen dem Übel der Welt direkt ins Auge blicken, um es beheben zu können.

Grundsätzlich führt die Empörung als Leitprinzip wie Dauerzustand über ihre Manifestierung als Safe Spaces dazu, konträre Meinungen, die gewissen moralischen Überzeugungen zuwiderlaufen oder gar Wunden bei verletzlich Betroffenen aufreißen, nicht mehr zu hören.

Genau dort liegt der Hund begraben: Das Problem ist dabei nicht die Kontroverse per se, ist sie doch Kern jedes universitären Diskurses, sondern ihre erzwungene Vermeidung. Sollten a priori Meinungen verurteilt oder als “falsch” abgetan werden, was man durchaus konstatieren kann, wenn bei Seminaren “unerwünschte” Gäste ausgeladen werden sollen oder man Lehrveranstaltungen einer Lehrperson, deren Ansichten man nicht teilt, verhindern möchte, dann ergibt sich schnell das Bild, dass die Wahrheitssuche, für sich gesehen universitäre Kernaufgabe, bereits abgeschlossen ist.

Wie oben beschrieben, bezieht sich diese Kritik keineswegs auf Grenzen des Sagbaren qua Gesetz, wobei man diese gleichermaßen kritisieren könnte, sondern auf jene, die moralischen Quellen entspringen. Beispielsweise, wenn man wie im Artikel des vorletzten Falters schreibt, nur Betroffene sollten zu einem Thema ihre Meinung äußern dürfen.

Mit dem folgenden Beispiel soll damit keinesfalls ein direkter Vergleich gezogen, sondern nur verdeutlicht werden, wie problematisch ein exklusiver erkenntnismäßiger Zugang ist und wozu die Behauptung, erkenntnismäßigen Zugang zur Lebenswirklichkeit einer Gruppe hat nur die Gruppe selbst, führen kann.

So schreibt Carl Schmitt, seinerzeit Staatsrechtler im NS-Regime, 1933, dass “[…] nur derjenige imstande ist, Tatsachen richtig zu leben, Aussagen richtig zu hören, Worte richtig zu verstehen und Eindrücke von Menschen und Dingen richtig zu bewerten, der in einer seinsmäßigen, artbestimmten Weise an der rechtschöpferischen Gemeinschaft teil hat und essenziell ihr zugehört.” Er spricht dabei sogar von einer “erkenntnistheoretische[n] Wahrheit”. Letztlich bereitete er damit den Weg für den Ausschluss jüdischer Rechtswissenschaftler aus deutschen Universitäten.

Alles in allem ist es schwer zu sehen, wie Argumente gegen Carl Schmitt nicht auch gegen die zur Debatte stehende Denkweise gelten sollen.

Viele stempeln die geäußerten Bedenken über den gegangenen Pfad meist als persönliche Befindlichkeit der (oft) “alten, weißen Männer” ab, verkennen aber, worum es wirklich geht: Die Gefährdung des wissenschaftlichen Diskurses. Diesen beschreibt Prof. Zehnpfennig, zwar weiß, nur kein Mann, als “ergebnisoffen und jederzeit revisionsfrei”. Wenn es also nur um die Sache ginge, wären Personen, politische Überzeugungen sowie moralische Qualifikationen fehl am Platze. So muss man konstatieren, dass Safe Spaces den Aufgaben einer Universität, die diesen Namen verdient, zuwiderlaufen.

Resümiert man das Gesagte, könnte man das Konzept des universitären Safe Spaces stilmitteltechnisch als Oxymoron bezeichnen. Passender wäre, in Anlehnung an Prof. Kempen, folglich der Begriff „danger zone“ – selbst wenn die Gefahr meist nur hinter einer mir unliebsamen Ansicht lauern mag.

Was nun?

Prinzipiell ist die Frage, wie akademischer Diskurs (wieder) gelingen kann, gar keine einfach zu beantwortende und das Problem, geschweige denn die Lösung, in einem einzigen Artikel skizzieren zu wollen, vermutlich auch utopisch. Zudem: Wäre die Antwort eine simple, gäbe es sicherlich keine ausufernden Diskussionen darüber. Der erste Schritt wäre aber, zunächst einmal festzustellen, dass es ein Problem mit dem Diskurs an Universitäten gibt. Allein daran scheiden sich schon die Geister.

Doch, wenn vermehrt Gäste ausgeladen, Vorlesungen gestört und Professorinnen sowie Professoren angegangen werden, wäre man fast geneigt zu sagen, sieht man das nicht so, müsse man die der Aufklärung folgenden Universitätsidee in ihrer Gänze verwerfen.

Dabei geht es vor allem nicht um eine versöhnliche Eierkuchenmentalität, mit der wir gesellschaftliche Konflikte befrieden, sondern darum, dass wir uns einig darüber sind, dass es die Wahrheit gibt. Wir sind uns im akademischen Diskurs nur nicht darüber einig, dass sie bereits gefunden wurde.

Deswegen wäre es ein guter Anfang, uns in gegenseitiger Wertschätzung auf das gemeinsame Fundament, nämlich die Universität, wie sie in der Aufklärung kultiviert worden ist, zu besinnen. Dort, wo nur diejenigen Aussagen eine Rolle spielen, die wissenschaftlich sind. Wir müssen den Fokus wieder auf die Sache lenken, auf objektive, intersubjektive Überprüfbarkeit, die Universität nicht als politische Plattform verstehen. Es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon einmal gemacht. Das haben wir und dazu noch ziemlich erfolgreich.

Cover für Falter: Sade Kinner

- zwanzigdreiundzwanzig - 31. Januar 2023

- Dem Weltenbrand entgegen - 31. Januar 2023

- Klagen für’s Klima - 15. Dezember 2022